A24影业上一部较为成功的电影是《瞬息全宇宙》,又名《妈的多重宇宙》。鉴于个人风格,我更喜欢后一个译名。不过它确实让美国的亚裔群体在银幕上风光了一把。

今年A24影业推出了《美国内战》,不幸的是我刚刚看完。

所以首先说明:

国内网络上流传的这部电影里的战争场景不是“基本上”囊括了电影的全部战争元素,而是“也就这些了”。所以期待看到从头打到尾的战争戏的小伙伴们可以提前撤离。

然后说明:

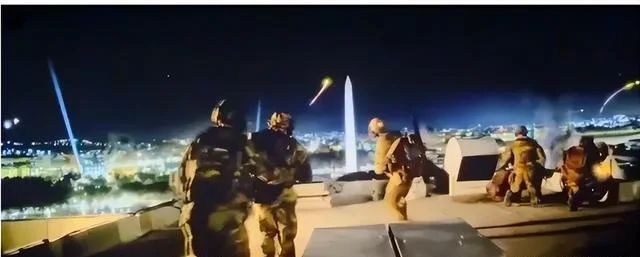

在本片最后的二十分钟,你在预告片上看到的所有战争场面才会出现,根据个人判断,其中的行军、装备和户外驻军等可能是电影公司寻求了某个州的国民警卫队协助拍摄。

最后,我想说的是:

关于《美国内战》,它是一部反战电影,是一部不需要幸灾乐祸,反而需要严肃看待的作品。

“对于大多数普通人而言,我们其实并不能从一场战争中得到具体的好处,只能在精神层面上自我安慰,如大义凛然、自古以来和虽远必诛,将这些虚妄的价值标榜为个人的价值,以此进行自我心理建设,好说服自己,让自己看起来不那么蠢”。

这是我在观看《美国内战》时脑海中浮现的想法。

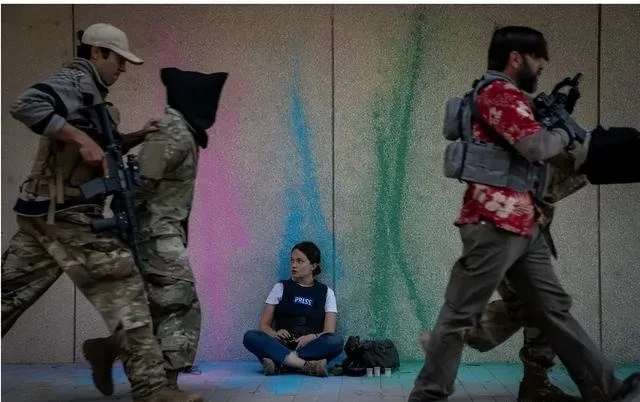

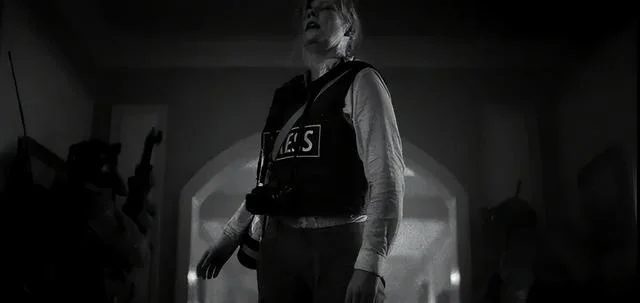

全片时长109分钟,通过几位战地记者横穿美国奔赴华盛顿途中的所见所闻,向观众勾勒出战争对一个国家的影响。

“1

美国内战,观众只是路人

自4月12日在北美上映以来,《美国内战》全球票房突破1亿美元,其中北美地区贡献了一半以上的票房,说明美国本土观众对这部电影较为认可,尤其是今年年初德州“反贼”和华盛顿公开叫板以及美国其他州对德州的声援等一系列政治新闻,使得一部分有智商的美国人不得不思考:

灯塔到底怎么了?

《美国内战》设计了一种未来的分裂场景——

在不久的将来,德克萨斯州和加利福尼亚州脱离联邦向华盛顿发动战争,几名记者临时组成团队穿越战线前往华盛顿,希望美国总统在投降前接受采访。

然后,我们就可以看到这一路上的民生凋敝和暴虐丛生。

甚至在遭遇的很多战斗中,厮杀的双方无所谓政治立场,大家只是为了杀人或自保。种族主义者、自由主义者和共产主义者纠缠在一起,除了主角团以外,似乎大家都有武器,都有随时支配他人命运的能力。

随着战事的焦灼,经济又如何呢?

主角们在一个加油站停下想要加油,发生了以下对话:

“加油。”

“油很贵。”

“给你三百。”

“三百如今还不够买个汉堡。”

“三百加拿大元。”

“成交。”

然后,他们看到在加油站后面的仓库里吊着两个血肉模糊的人,其中一个还和施暴者是中学同学。战乱年代摧残着每个人的心智,人们在意见上有纷争时第一时间用武力解决,而不是法律,因为法律已经不存在了。这种现象随着记者们一路从西到东,随处可见。

沿途上他们还遭遇了一些莫名其妙的攻击,有狙击手企图狙杀他们。还有置身事外试图保持中立的小镇,居民对外面的局势漠不关心。

持枪的人站在一个深坑前洒下石灰试图覆盖堆叠尸体的气味,那是他们的“战绩”,毫无理由,或者说总能找到理由杀人。有个人拿着枪问一个亚裔“你从哪儿来?用英语回答。”他说“香港”。“哦,中国人”,说罢那人一枪毙了他。

记者们崩溃了,但这个世界不会因为眼泪而改变。

终于,在华盛顿特区,当叛军攻打白宫时,我看到敌对双方穿着同样的军服,拿着同样的武器,用同样的战术动作互相厮杀。昔日在美国电影里神气无比的白宫保镖用生命当“烟雾弹”庇护总统的安全,但在重武器的火力覆盖下,记者们可以看到军人们早已杀红了眼,即便总统座驾被拦截下来后,士兵依然用重机枪对准车窗一顿输出。

直到军人进入白宫,在一顿厮杀后把总统从座椅旁拽了出来,他躺在地上满脸惊恐,然后被一枪结果了性命。

画面至此,在黑白镜头中电影结束。

“2

杀戮无度,观点只是借口

每一个人在宣誓加入美国国籍时都要说出以下誓词:

“我在这里郑重地宣誓:完全放弃我对以前所属任何外国亲王、君主、国家或主权之公民资格及忠诚,我将支持及护卫美利坚合众国宪法和法律,对抗国内和国外所有的敌人。我将真诚地效忠美国。当法律要求时,我愿为保卫美国拿起武器,当法律要求时,我会为美国做非战斗性之军事服务,当法律要求时,我会在政府官员指挥下为国家做重要工作。我在此自由宣誓,绝无任何心智障碍、藉口或保留,请上帝保佑我。”

1990年代末,我在军事期刊《世界军事》里曾看过一篇关于美国人反对分裂的刻骨之痛,文章列举了一战、二战和后来的诸多地区战争中阵亡的死者数量,没有一场战争的死亡人数能与南北战争相比。

这部《美国内战》则通过沿途见闻和自身遭遇,生动刻画了一个普通美国人在乱世的境遇:

经济崩溃了,无所谓治安和法律的概念,大家都在警惕甚至充满敌意地打量陌生人。电视上则报道着各种阵营阐述并坚持的“大义”与“真理”,双方都觉得自己才是“民心所向”。

胜利者在事后可以用各种宣传套路全面修改一段历史记忆,然后灌输给后代“因为我,你才幸福”的观念。失败者则如同电影里那些被肆意屠杀的死者,撒上一层石灰被匆匆掩埋。即便多年后被挖掘出来,也只能引起一片猎奇的眼光。

但如果说这部《美国内战》拍得有多好,我则需要保留一些意见。

先拿战争场面说,鉴于拍摄成本,该片最集中的攻城戏仅限于华盛顿特区,且场景主要集中在白宫,出现的士兵和武器装备并不全面。战术动作倒是中规中矩。最震撼的无疑是林肯纪念堂被炮击摧毁,这一幕镜头颇有象征意义——

那个曾经因为解放黑奴而发生内战的国家,如今同样因为理念分裂。

再说情节设置,《美国内战》没有依托现实事件,或者说它表现得很抽象。

既然都拍这个题材了,不妨索性把话说直白点,比如因为“移民问题”和“种族问题”导致国家分裂,或者说因为“拒绝把福利和公民权分享给其他外来户,所以分裂”。但电影在这方面表现得有些“隐隐约约”,不过即便如此,该片在北美上映后依然引发了不小的争议。

影片中记者们首先目睹的冲突就是在城市里生活的少数族裔居民因为饮水短缺的问题同警察发生冲突,然后一场爆炸降临,双方死伤惨重。

随着人物出城前往华盛顿的路上,可以发现越是人烟稀少的地方,各种屠杀行为越发猖獗。有意思的是,主角们在电视或电台上看到的各种“大捷”较之现实中看到的场景,给人一种强烈的讽刺感。

“我是美国人。”主角在面对枪口时说。

“你是哪种美国人?”对方反问,主角哑口无言。

当秩序消失后,一句话就可以成为杀戮的理由。

“3

由彼及此,大义只是虚妄

我不是一个严格意义上的和平主义者,既不魔怔,也不保守。

但这部《美国内战》还是让我颇有触动。

因为战争之于普通人的意义就是毁灭,毁灭的不只是肉体,还有精神。在人生记忆中留下一段不可磨灭的伤痛。

注意,我说的是普通人,不包括富人和政客。

可恰恰就是前者,在人类战争史上往往既是受害者,也是加害者。无论是不是“内战”,在尸山血海中挣扎的永远都是普通人。

吸引我看《美国内战》的原因也很简单:

某一天,我在某平台上看到这部电影的片段,就是那个香港移民被枪杀的场面。无论标题还是弹幕抑或是评论区,都充斥着“殖人该死”的疯狂。

所以我当时在想,对于一个曾经遭受过无数次屠杀和伤害的民族来说,依然有这些奇葩的存在,可能才是一个民族最大的不幸。

目睹一个从未伤害过你、拥有自由迁徙权利和生存权利的人被无缘无故杀死,真的那么开心吗?

其实不然。

看完《美国内战》后,我更加坚信一点:

在乱世中最癫狂的人,或者说期盼乱世到来的人都只是试图在掠夺中分得一杯羹。这类人骨子里充满了对权威的崇拜以及对生命的漠视,“信仰”不过是披挂装扮的外衣,“残暴”才是与生俱来的本性。一旦秩序和法律消失,这些人第一个挥刀所向的不是“敌人”,而是老实本分的日子人。

所以我反而庆幸目前享受的和平。

并期待一直保持和平的状态。

毕竟,我觉得——

这世上最可怕的就是言必大义行必舍生的疯子。

就像《美国内战》里那些早已忘记立场,只求屠戮掠夺的人一样。